Aquellas pesquerías, controladas por la poderosa casa de los Pérez de Guzmán —duques de Medina Sidonia—, se sostenían con una mano de obra peculiar: los presos de la Cárcel Real de Sevilla, enviados cada primavera al pie del río Cachón. Allí, entre redes y sangres de atunes, surgían también juergas y excesos que, según la tradición, dieron origen al término «cachondeo», ligado a las correrías de pícaros y tunantes tras la faena.

Los duques de Medina Sidonia, señores de los atunes

Desde finales de la Edad Media, la familia Guzmán —futuros duques de Medina Sidonia— había convertido la pesca del atún rojo en uno de los pilares de su poder. El privilegio se remonta a 1294, cuando Sancho IV concedió a Alonso Pérez de Guzmán la facultad de armar almadrabas a lo largo de la costa atlántica andaluza, desde el Guadiana hasta el Reino de Granada. Este monopolio, confirmado y ampliado por sucesivos reyes, convirtió a la Casa de Medina Sidonia en auténticos «señores del mar» en el Estrecho.

En el siglo XVI, bajo su patronazgo, dos enclaves se erigieron en centros neurálgicos de la industria atunera: Zahara de los Atunes y Conil de la Frontera. Allí se levantaron grandes chancas —edificios fortificados que servían a la vez como factoría, almacén de sal y cuartel de jornaleros— y el castillo-palacio de Zahara, ampliado en el Quinientos no solo como residencia ducal de temporada, sino también como baluarte frente a las incursiones de corsarios berberiscos.

La importancia económica era descomunal. Las campañas de primavera podían alcanzar decenas de miles de capturas, generando una renta anual que permitía a los Medina Sidonia sostener ejércitos privados, financiar obras y ejercer una hegemonía casi feudal sobre buena parte del litoral gaditano. Crónicas de la época, con evidente tono hiperbólico, llegan a hablar de más de cien mil atunes extraídos en una sola temporada. Lo cierto es que las almadrabas de Zahara y Conil abastecían no solo a Andalucía, sino también a mercados mediterráneos, adonde se enviaban toneles de atún salado, ahumado o en escabeche en naves que partían bajo pabellón ducal.

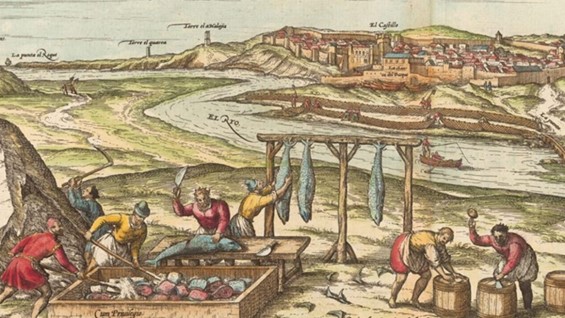

Grabado de Hoefnagel de la almadraba de Conil -también propiedad de los Duques de Medina Sidonia- en el siglo XVI, con el despiece, salazón y colgado de los atunes, al fondo la villa amurallada y las torres vigías que protegían la costa. Una escena paralela a la que se vivía en Zahara de los Atunes

Pero el control del atún no era únicamente económico: también era un símbolo de prestigio y poder político. En 1541, por ejemplo, los duques organizaron en Zahara una cacería de atunes como espectáculo cortesano al que invitaron a los condes de Olivares y otros nobles. Durante aquellos días, el castillo se convirtió en palacio de recreo, mientras en la playa miles de hombres tiraban de las cuerdas de las redes. El atún, animal migratorio y esquivo, se convertía así en emblema de la capacidad ducal para dominar la naturaleza y ponerla al servicio de su señorío.

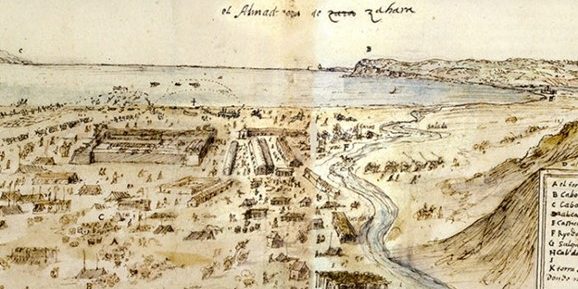

Dibujo de Zahara de los Atunes en 1562, por Anton Van Wijngaerde -natural de Amberes- realizado por petición del Duque de Medina Sidonia

En suma, en el siglo XVI Zahara de los Atunes no era un simple pueblo costero: era la capital de un imperio atunero controlado por la Casa de Medina Sidonia, cuyo poder económico se alimentaba de la sangre de los grandes cardúmenes que atravesaban el Estrecho cada primavera. Allí se fundían intereses nobiliarios, rentas mercantiles y un aparato casi militar que mantenía en pie uno de los negocios más lucrativos de la Monarquía Hispánica.

El paso del atún y las almadrabas de tiro

La razón de ser de Zahara estaba marcada por un fenómeno natural: la migración del atún rojo. Cada primavera, entre mayo y junio, los grandes cardúmenes atravesaban el Estrecho de Gibraltar en dirección al Mediterráneo para desovar. Este tránsito, perfectamente conocido desde la Antigüedad —fenicios y romanos ya lo explotaron—, ofrecía a los duques de Medina Sidonia una fuente casi inagotable de riqueza.

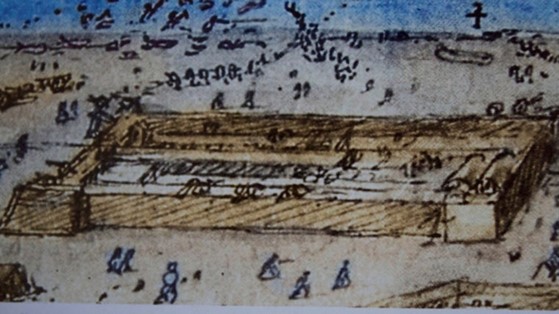

Almadraba de tiro de Zahara, 1748. Detalle de las operaciones de comunicación de las almadrabas de tiro entre atalayas y proeles Fuente: Archivo Ducal Medina Sidonia (ADMS), Legajo 3958

En el siglo XVI la técnica predominante era la almadraba de tiro, antecedente directo de la actual almadraba de buche. El sistema consistía en tender en el mar un conjunto de redes dispuestas en forma de U, sujetas por barcas y flotadores, mientras desde tierra decenas de hombres tiraban con sogas hasta arrastrar a los atunes hacia la orilla. La operación exigía coordinación milimétrica y una fuerza bruta descomunal: cada lance podía reunir a centenares de hombres que, al unísono, arrastraban toneladas de red y peces hasta vararlos en la playa.

El espectáculo era sobrecogedor. Cronistas de la época hablan del «fragor de la batalla» entre hombres y atunes: el agua revuelta, los gritos de los capitanes, las cuerdas tensas como vigas, y los cuerpos plateados de los peces gigantes luchando por zafarse antes de caer en la arena. Una vez en tierra, comenzaba la labor frenética en la chanca: degüello, despiece, limpieza y salazón, todo a un ritmo vertiginoso para evitar que la carne se echase a perder.

La almadraba de Zahara funcionaba así como una auténtica ciudad efímera. En apenas unas semanas, la tranquila playa se transformaba en un campamento bullicioso con chozas, hornos de sal, talleres de tonelería y tabernas improvisadas. Miles de personas se concentraban en un espacio reducido: pescadores veteranos, esclavos, pícaros, mercaderes, clérigos y curiosos. La mezcla social era tan intensa como caótica, y dio a Zahara la fama de ser no solo el centro del negocio atunero, sino también un lugar donde convivían riqueza, violencia y desenfreno.

La almadraba de tiro, con su coreografía de redes en forma de U y su despliegue humano titánico, marcó el apogeo de Zahara en el siglo XVI. Era, a la vez, industria, espectáculo y símbolo de poder: el dominio del duque sobre el mar y sobre aquellos hombres que, entre fatiga y algazara, hacían posible que la naturaleza se transformase en renta señorial.

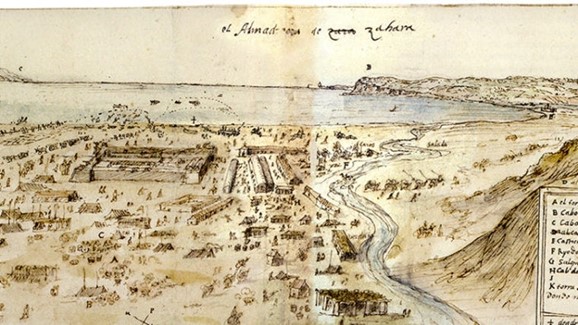

Detalle de las almadrabas de tiro en Zahara de los Atunes junto a la chanca. Dibujo de Anton Van Wyngaerde (1562)

La Chanca de Zahara de los Atunes

Junto al castillo-palacio, los duques de Medina Sidonia levantaron en Zahara una gran chanca, pieza esencial en la maquinaria atunera del Quinientos. En este vasto recinto de piedra se realizaban las operaciones de despiece, salazón y almacenamiento, y de allí partían los toneles hacia los mercados de Andalucía y del Mediterráneo. Era, en definitiva, la infraestructura que convertía la pesca en riqueza señorial.

Aunque hoy se conserva, la Chanca permanece sin rehabilitación y apenas es percibida por los miles de veraneantes que atraviesan Zahara en los meses estivales. Sin embargo, su presencia silenciosa recuerda que la actual villa turística fue, en el siglo XVI, un auténtico enclave industrial al servicio de la casa ducal.

Chanca de Zahara de los Atunes, construida en el siglo XVI por los Duques de Medina Sidonia J. Pozuelo

Mano de obra de la almadraba de Zahara: presos y pícaros de Sevilla

La magnitud de la almadraba exigía una enorme fuerza de trabajo estacional concentrada en apenas unas semanas. A Zahara llegaban pescadores experimentados de la costa gaditana y ventureros de toda Andalucía, pero también una multitud de hombres sin oficio ni lugar. Entre ellos abundaban pícaros, vagabundos, desertores y reos excarcelados, muchos procedentes de la Cárcel Real de Sevilla, que encontraban en la pesquería un modo de evitar las galeras o de sobrevivir al margen de la justicia ordinaria.

Lugar donde se ubicaba la antigua Cárcel Real de Sevilla en la calle Sierpes, actualmente sede bancaria J. Pozuelo

Las fuentes jesuíticas describen sin rodeos aquella población: en 1561 el padre Sebastián de Córdoba hablaba de dos mil personas reunidas en las almadrabas, de las cuales la mitad eran «gente perdida, la hez de toda esta tierra». El duque aceptaba sin reparos a estos individuos, pues cada brazo contaba a la hora de tirar de las cuerdas, varar las redes o acarrear toneles de sal. Bajo su jurisdicción señorial, los pícaros hallaban una protección que no existía en la justicia real: podían trabajar, cobrar un jornal y, durante la temporada, quedar a salvo de viejas causas pendientes.

El resultado era un ambiente tan útil como turbulento. Zahara se transformaba en un campamento efímero de miles de hombres, mezcla de trabajo agotador y ocio desbocado. Tras la faena, el vino, el juego y las pendencias eran moneda común, hasta el punto de que la tradición popular vincula al río Cachón con el origen del término «cachondeo», asociado a las juergas que seguían a las jornadas de pesca. Entre atunes, presos y pícaros, la almadraba se convirtió en un escenario donde se confundían la economía productiva y la marginalidad social del Siglo de Oro.

Cervantes y la literatura de la almadraba

Ningún autor describió con tanta precisión el mundo de las almadrabas como Miguel de Cervantes. En ‘La ilustre fregona’, publicada en 1613, convierte a Zahara en el escenario donde un pícaro se gradúa en su oficio:

«Pasó por todos los grados de pícaro hasta que se graduó de maestro en las almadrabas de Zahara, donde es el finibusterrae de la picaresca… No os llaméis pícaros si no habéis cursado dos cursos en la academia de la pesca de los atunes».

Con esta ironía, Cervantes declara a Zahara el último confín de la vida pícara, el lugar donde el pícaro alcanza su doctorado en villanía. La descripción que sigue es un cuadro costumbrista de extraordinario realismo: riñas a cada momento, muertes «por puntos», juego incesante, hambre y hartura mezcladas, trabajo feroz y ocio sin disfraz. «Allí campea la libertad y luce el trabajo», resume, con la mirada de quien conocía bien la vida marginal de la Andalucía del Quinientos.

¿Estuvo Cervantes en Zahara? No existe prueba documental directa, pero su biografía lo hace verosímil. Entre 1587 y 1597 recorrió Andalucía como comisario de abastos para la Armada Invencible, con presencia en Sanlúcar, Jerez, Écija y Vejer, de cuyo término dependía Zahara. Fue en 1597 cuando, tras una serie de irregularidades en sus cuentas, dio con sus huesos en la Cárcel Real de Sevilla. Allí, en contacto con maleantes, pícaros y reos que conocían de primera mano la vida de las almadrabas, pudo nutrirse del mismo ambiente humano que luego retrataría en su literatura.

Sea por experiencia directa en la costa o por los relatos recogidos entre los muros de la cárcel sevillana, lo cierto es que Cervantes supo plasmar con una exactitud sorprendente ese microcosmos zahareño. Tanto, que la tradición local lo da por visitante de la villa, y Zahara de los Atunes reivindica hoy esa conexión cervantina. En sus calles —Cervantes, Ilustre Fregona, Rinconete y Cortadillo— se recuerda que aquí situó Cervantes la academia de la pesca de los atunes y el doctorado de la picaresca.

Placa que recuerda la antigua Cárcel Real de Sevilla en la calle Sierpes, colocada por el Banco Hispano Americano en 1984 J. Pozuelo

La calle Sierpes, Cervantes, Zahara y la Cárcel Real, hiladas por el destino

De la calle Sierpes de Sevilla, poblada de pícaros, mercaderes y buscavidas, a las playas de Zahara de los Atunes, donde miles de hombres tiraban de las redes en el Estrecho, Cervantes supo captar como nadie la esencia de aquel universo humano. No fue solo el mayor literato de nuestra historia: fue también un cronista —un periodista de su tiempo— que descendió a los bajos fondos para observar la condición humana en toda su crudeza.

En Zahara encontró un escenario perfecto para ello: el poder de los duques, la riqueza del atún y la multitud de presos y pícaros que daban vida a la almadraba. Y en sus páginas dejó testimonio de que la literatura puede ser espejo fiel de la realidad más áspera.

No hay mejor puerta de entrada al castellano clásico que sus ‘Novelas ejemplares’, llamadas así porque en ellas cada relato es ejemplo de la naturaleza humana: de sus miserias y grandezas, de su hambre y su hartura, de su violencia y su ingenio. Entre todas, ‘La ilustre fregona’ nos recuerda que Zahara fue algo más que un pueblo de pescadores: fue, en pleno Siglo de Oro, academia de atunes y doctorado de pícaros, inmortalizada por la pluma del genio universal de las letras.

Imagen del busto de Miguel de Cervantes, Príncipe de los Ingenios Españoles, situada en la Entrecárceles de Sevilla J. POzuelo

Cervantes retrató en ellas a esos presos y pícaros que, muy probablemente, conoció en Zahara; pero el destino quiso que años más tarde él mismo terminase también entre los muros de la Cárcel Real de Sevilla. Pero esa es otra historia que contaremos más adelante.

Autor: Jesús Pozuelo

Fuente: ABC